人柱お糸の像そして服部大池

熊野神社権現古墳から、お糸の像のある服部大池への道は、緩やかな上り坂です。

左の写真は、途中の橋の上から覗いた川の様子です。

素晴らしい自然を満喫しながら歩きましょう。

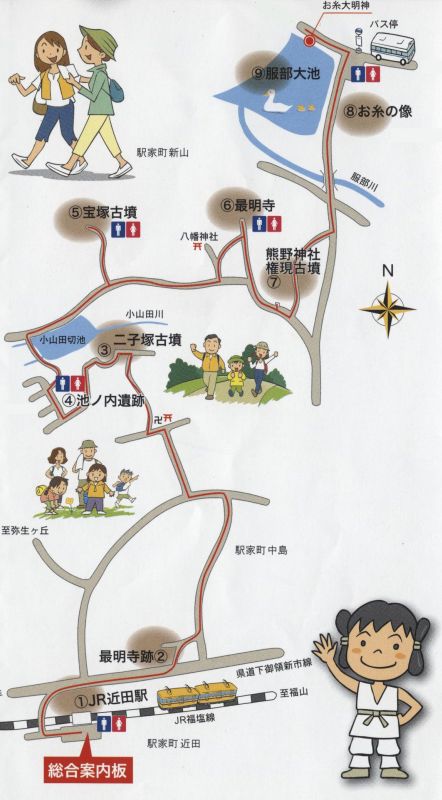

福山古墳ロード【服部Aコース】は、ここからバスに乗り1キロ先のJR駅家駅がゴールなんですが、 私は、この服部大池をゴールとして、スタート地点のJR近田駅まで歩いて戻りました。

歩くスピードが速かった為か、往復で2時間ちょっとでした。

良く晴れた冬の午後、キレイな空気を吸って、心地良い汗を流すことが出来ました。

お糸の像のある服部大池には、地元の人なら誰でも知っているお糸さんの物語があります。

⑧お糸の像

広島県福山市駅家町法成寺

江戸時代初期(1643年)福山藩主水野勝成は、旱魃(かんばつ)対策として、 領内の農民を動員して服部川を堰き止め、備後最大のため池(服部大池)築造に着手しました。

しかし、思わぬ難工事。

そのため、当時の習しとして、水神さまに「人柱」を捧げて土手の安全を祈願することになり、 人柱に選ばれ生き埋めにされたのが、当時16歳のお糸という娘さんだったそうです。

その後、工事は順調に進み2年で完成し、周辺の田畑を潤し続けています。

しかし、生き埋めにされたお糸さんには、許嫁(恋人)いました。 その許嫁は、毎晩のように服部大池の堤に来て、お糸の名を呼び続けていましたが、 最後には、お糸さんの後を追うように自ら池に身を投げてしまいました。

お糸さんと若者を哀れんだ村人たちが、霊を慰めるため、池のほとりに松とマキの木を植えて霊を慰めたそうです。

松とマキの木は、お糸と若者の姿であるかのように根と根が絡み合い、枝と枝がもつれ合って大きくなり、 比翼の大樹となり、お糸さんの話と共に語り継がれています。 しかし、2本の木は、昭和50年代に相次いで倒れてしまいました。

⑨服部大池

広島県福山市駅家町法成寺

現在、服部の大池には公園も整備され、人々の憩いの場所です。

特に桜の季節には、多くの人々が訪れます。

↑クリックで拡大表示↑